26歳のジーンズ屋がコロナ禍で穴を堀り、収入ゼロでも不安ゼロで生きられる理由

祇園涼介。国産ジーンズブランドRockwell Japan代表。

人を歩かせるジーンズ「JOURENY ARMOUR」の制作・販売を手がける。このジーンズはただのジーンズではない。綿100%重さ23oz(通常のジーンズは13ozほど)と、生地が驚くほど厚く、硬く、ボタンを留めるにも練習が必要だ。

岡山を拠点に試着を希望する人のもとへ、全国どこにでも駆けつける。旅費は自分持ちだ。コロナ禍で初めて緊急事態宣言が出た2020年3月、山奥に穴を掘り始めた。穴は深さ2メートルにもおよび、完成した穴蔵は仲間との最高の遊び場となった。YouTubeやTwitterで配信された穴掘りの様子が話題となり、テレビ出演のオファーが殺到した。

祇園氏の行動は一見、不可解である。祇園氏は活動を通じて何を伝えたいのか。なぜ彼の活動が多くの人を魅了するのか。そこには彼の繊細な心が反映されていた。

ジーンズをただ売って儲けたいのではない。ジーンズ屋が大切にしていること

穴掘りを始めて半年が経過した、祇園氏が作るジーンズ「JOURENY ARMOUR」。色落ち具合に注目していただきたい

僕はジーンズ屋ですが、新品のジーンズを売ることそのものにあまり重きを置いてはいません。ジーンズは履いた人の歩んだ数年間や、どのような生活をしたかによって色落ちの仕方が全く変わるので、その変化に興味があります。お客様が履くことによって、ジーンズが完成していくと考えています。

「JOURENY ARMOUR」は一本48,000円。一本のジーンズを作る上で、カッコ良く色落ちするよう、縫い方や染め方にかなりの工夫を施しています。その工程はとても重要ですが、僕ができることは完成品を100とすると30ほど、残りの70はお客様に長い時間履いてもらうことで達成します。

たとえばある方はジーンズを履くうちに左膝だけ色落ちが進んでいった。これはどういうことだろう? と聞くと、その方はカメラマンだから、左膝をついて撮影することが多いという。それを聞いた時、そのジーンズは僕にとってものすごく価値のあるものに変わっていくんです。

ジーンズよりも、履いてくれる人の人生に興味があります。どんな人が履いてくれるのだろうと知りたい一心で、直接会ってじっくり話せるよう全国へ訪問試着をしています。

お客様に会ったら、僕は自分の話はあまりせず聞き役に徹します。お客様はジーンズがすごく好きというより、僕の活動に共感し応援してくださる方が多いですね。そういう方ってどこか突き抜けているというか、お話を聞くのも興味深いんです。

訪問試着の旅費はいただいておりません。インターネットでジーンズが何本か売れて、出た利益でどこか旅に出るのであれば、ジーンズを履いてみたいという方に会いに行って面白い話を聞き、販売してその地を散策する方がずっと充実しています。旅費は広告費ととらえ、あちこち訪れて様子をSNSで発信したり、場合によっては取材していただくこともあり、最終的にプラスになると考えています。

以前、北海道の余市に行った時のことです。余市に何があるかも全くわからずに行ったのですが、たまたまワインのぶどう農園を経営されているお客様で、映画みたいにものすごく広くて見渡す限り葡萄畑、という場所で試着していただきました。普通ならとても体験できないことで、価値ある時間でした。

観光地に行って写真を撮る旅行にはあまり興味がなく、そこで生活する人たちがどんな暮らしをして、どんな想いで生きているのか、その土地に出向いてそれを体感できる方がより自分の奥行きが増す気がしています。

ジーンズはユニセックスなので女性のお客様も履いてくださっていますが、分厚く重さもあるので、男性のお客様が多いですね。

10か月働いた総合商社で学んだ有意義なこと

大学時代。ケニアタンザニア国境自然保護区にて

ジーンズ屋になろうと決意した理由は、大学時代にさかのぼります。大学時代に野生動物の保護活動のためにアフリカへ渡った経験があるのですが、そこでさらにアフリカに興味を持ち、大好きなジーンズとアフリカを絡めた事業を展開する、という夢を抱き、卒業後は総合商社に入社しました。

入社して5か月ほど経ったある時、副社長にメールしました。「こんなビジネスプランを立てたので、ぜひ企画書を見てください」と。大学卒業の頃からあたためてきた企画は、会社に内緒でビジネスコンテストにも出場しブラッシュアップしてきたので、そろそろ副社長に見てもらいたいなと。

いきなりのメールにも関わらず、副社長は快諾してくれました。ところが、人事部長や自分の上司たちに散々お説教されたのです。副社長はいいと言っているのに変なシステムだなあと思いました。結局、「研修」というテイで副社長との面談が叶い、「こういうことを勉強するといいよ」「こんな本を読むといいよ」とアドバイスいただき、とても貴重な経験となりました。

商社時代。無理矢理有給休暇をもらって訪れたエチオピア

そこで学んだことが、職位や立場って意外と周りの人が気にしているだけで、トップの人たちはあまり気にしていない、むしろそんな若者を可愛がってくれるのかもしれない、ということです。

ステップを正面から踏まなくとも、裏口ではないけれど、いきなり上を取ってしまえばトップダウンで物事が進んでいくこともあるんだな、ということを知りました。

結局その企画が形になることは難しく、まずはオリジナルジーンズを作ろうと決意、10か月で会社を辞めました。辞めたことに後悔はありませんが、社会の仕組みを知ることができて感謝しています。僕が辞めるころ一緒に辞めた同期は他の会社に転職しましたが、今僕の仕事を手伝ってくれています。

10か月の会社員時代で、かけがえのない仲間と出会うこともできました。

挫折。カッコつけていたら人の心は動かせないと悟った瞬間

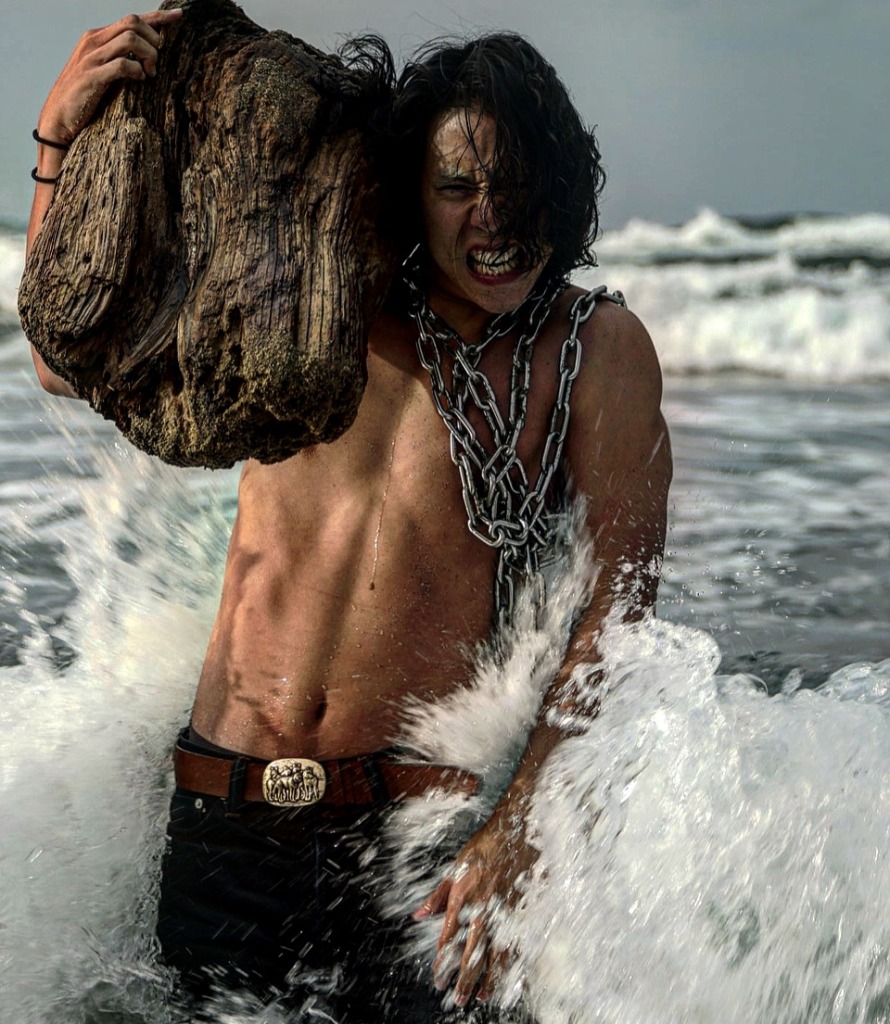

「過酷な挑戦もジーンズに刻まれていく」ということをイメージして撮影した一枚。祇園氏が作るジーンズは履く人の生き様が刻まれた「作品」なのだ

ジーンズ「JOURENY ARMOUR」は2019年4月に誕生しました。40日間行ったクラウドファウンディングでは80本以上を売り上げ、全てが順調に進んでいるように見えました。その後、ブランドのPVを撮影するためにゴビ砂漠へ。最高にかっこいいPVができた、これからきっとジーンズはバンバン売れるに違いないと自信満々でした。

「JOURENY ARMOUR」のPVはこちら。プロが作ったとしか思えないほどカッコいい

ところが、全く売れませんでした。クラウドファウンディングで80本売れたのは応援してくれる人がいたから。これからはブランドとしての世界観を打ち出さなければ、とPVを作ったけれど、全く売れない。商品がネット上にただ置かれている状態が続き、何をしていいのか途方に暮れました。

成功を想像し、何も成果に繋がらないのにやった気になって過ごす、という時間が流れました。そしてある時気づいたのです。ああ、薄っぺらかったんだろうなと。見た目だけカッコつけて整えたところで、誰の心にも刺さらない。もっと自分たちの本来の姿、泥臭いところも全てさらけ出した方が僕らのことを分かってくれるんじゃないか、という考えに至りました。そこで、noteにぶちまけたのです。

大きな反響を呼んだという、全てをさらけ出した祇園氏のnote

それまで、カッコいいブランドイメージを確立しなければと必死にカッコつけていたのです。カッコ悪いところは出してはいけないと思い込んでいましたね。でもこのnoteの反響がすごくて。それから僕自身、肩の力が抜けました。失敗こそコンテンツになる、失敗も隠さず伝えればみんな応援してくれる、失敗なんて存在しない、と。

会社にいた時、自分がやれないはずがない、当然うまくいくと思っていた。

エラそうなことを言って辞めたクセに、まったく力及ばずだった。

そんなことがよく、わかりました。

何に追われるでもない「24時間たっぷり無駄に過ごせた贅沢」それが、穴掘りだった

穴掘りを開始して2か月後

2020年3月、新型コロナの影響で緊急事態宣言が初めて出された時、僕たちはECサイトを閉じました。なぜなら「JOURENY ARMOUR」は「人を歩かせるジーンズ」です。コロナ禍で外出自粛となり、移動することが制限されたのに「人を歩かせるジーンズ」を販売してはいけない、人を歩かせてはいけないと判断したんです。では何をしよう。今は僕らの活動を人に知ってもらう時期だと方向転換しました。「JOURENY ARMOUR」はこんなにカッコ良く色落ちするんだよということを知ってもらうため、色落ちする様子を見てもらえるよう、穴を堀り始めたのです。「穴掘り」は「人々に知ってもらうこと」が目的でした。

ところが途中から、穴を掘ること自体が楽しくなってきた。ひたすら穴を掘り続ける中で、自分が何に喜びや幸せを感じるのかが見えてきたとでもいうのでしょうか。

「身体的な疲労を伴う活動で、かつ、なんの生産性も無いこと」そこに僕は心地良さや楽しみを感じるのだということに気づきました。

穴なんて掘っても何もならないし、なんの意味もない。もちろんお金にもなりません。でも、それに本気で向き合っているというのがなんとも心地よく、ものすごく贅沢な時間の使い方をしているな、と思っている自分に出会いました。

9か月後の様子。完成した穴の大きさは、縦3m×横2.5m×深さ2mほど

今の時代は効率が求められ、すぐに効果が現れるものが良しとされます。それとは真逆のことで喜びを感じる自分、幸せを感じる自分の存在を知ったことは大きな発見でした。何に追われるわけでもなく、24時間をたっぷり無駄に過ごせた贅沢な時間を味わい、僕は幸せを噛み締めました。

常に人に助けてもらっている。人がいなければ生きられない

完成した穴で遊ぶ①「セレブな穴暮らし」を表現した一枚。ブドウジュースがいい

コロナ禍で穴を掘っていた時の収入はゼロ。でも、「自分の幸せを感じられる生活レベルの最低ライン」がどこかを知っているので、収入がなくても不安はありませんでした。サバイバルではないけれど、その辺の草を食っても幸せを感じられるタイプだと分かっているので、お金がないことに怖さは感じませんね。お金で食べ物を買う必要って別になくて、食べ物が口から入り体を循環してさえいれば死ぬことはないので、別にお金がなくても不安にはなりません。

それよりも助けてくれる人がいなくなってしまったら、僕は生きていけないと思う。

たとえば今回、仲良しの農家の88歳のおじいちゃんが「年取ると派手な服が似合わんなる」と言うので、おじいちゃんにカッコよくなってもらいたい一心である撮影をしたんです。その様子を投稿したTwitterにはものすごい反響があり、いただいたたくさんのコメントを、後日おじいちゃんにプリントアウトして渡しました。

おじいちゃんにカッコよくなってもらいたい。その思いが伝わる写真

・88歳のおじいちゃんを撮影した様子を投稿したTwitterはこちら

・『歳をとってもオシャレがしたい…』ファッションのプロが88歳農家のおじいちゃんの願いを叶えてみた! 動画はこちら

撮影で写真を撮るのはカメラマンだし、僕がやることはほとんど何もありません。僕一人の力は本当に小さくて、あとは助けてもらうことで成立している。だから、助けてくれる人がいなくなるのが一番キツいです。ご飯だって、僕が死にそうになって食べられなくなれば、きっと誰かが食べ物をくれる。だから安心して生きていけるし穴も掘れたのです。人に、感謝しかありません。

全員で記念撮影

野望は、ない。ただ「思い」を表現し、発信し続けるだけ

僕はこれからも、さまざまなメッセージを人々に伝えていきます。そんなにエラそうなことではなくて、たとえばジーンズ「JOURENY ARMOUR」は「情報が溢れる現代だからこそ、表面的な情報ではなく自分の足で、生の情報を取りにいくことが必要じゃないか」ということを伝えたかったし、88歳のおじいちゃんのお洒落写真を通じて「何歳になっても人はお洒落してカッコよくなっていい」というメッセージを発信したかった。

世の中には「これ、変じゃない?」ということが腐るほどあって、その時に自分が一番強く感じたことを形にして発信していこうと思っています。多様性を認めるうえで必要なのは、正しい正しくないとジャッジすることではなく、「こんなこともアリ」「あんなこともアリ」と色々な価値観を提案していくことで、そのためにも自分自身の経験値を上げていくことがなにより重要だと考えています。

完成した穴で遊ぶ②「穴でチャーハンを作る」

僕には過去に大きな後悔があって、高校時代野球部だったのですが、「一生懸命やることが正義」という野球部の運営方針のもと、後輩をものすごく厳しく指導してしまったんです。彼らの「野球が好き」という感覚を奪う権利は僕にはなかったのに、自分の凝り固まった偏見で、人を巻き込み、人から大切なものを奪ってしまった。

結論として、これは僕の「想像力」の無さが原因だったと今は考えています。想像力の無さによって、自分の価値観を人に押しつけ、人の価値観をつぶしてしまった。想像力を高めて相手の状況や感情を想像できれば、「これもアリ」「あれもアリ」と世の中が多様性で溢れていることを理解して、相手を自分の偏見なしにそのまま受け入れることができるかもしれない。

僕個人の生きる目標は「想像力を極限まで高める」ということです。

これからもナマの情報をつかむために、自分の足で歩き、自分の目で見て耳で聞いて味わって、発信し続けたい。

「ジーンズだけ売ってりゃいいわけじゃない」

祇園氏がなにげなく言った言葉が印象的だった。ジーンズ屋はジーンズを売り、料理人は料理を作る。銀行はお金の管理をし、もの書きはものを書く。もしかしたらこれからの時代、職業を一言で表すことに意味がなくなるのかもしれない。また、仕事と遊びの線引きが曖昧になり、遊びのように見えることの延長にビジネスが展開することが常識になるかもしれない。

祇園氏は、線引きをしない人だ。「ジーンズ販売」も「穴掘り」も、どちらも遊びであり、ビジネスであり、場合によってはどちらでもないのかもしれない。「自らの心が突き動かされ、心のままに行動した先にあるもの」。あえて言語化するならこのようなことだろうか。だからこそ彼は「心」を大切にする。繊細な心の声に耳を傾け、曖昧に聞こえないふりをしない。

自分の心と真正面から向き合い、その思いに突き動かされ行動する。だからこそこんなにも、人の心を揺さぶり、多くの人が共感し、応援するのだろう。

「新しい時代の新しい生き方」。まさに祇園氏から、新しい生き方のヒントを教えてもらった。一つ一つの質問に言葉を選びながら、じっくりと答える姿に心打たれた。まるで、自分の心と対話しながら言葉を発しているようであった。

本記事は「作家たちの電脳書斎デジタルデン」編集部作成、2022年3月1日掲載記事を転載したものです。内容・状況などは記事作成当時のまま掲載しています。